Жесткая конкуренция за Арктику

огда-то считавшийся далеким и негостеприимным, Северный полюс теперь оказался в центре мировой напряженности. Крупнейшие мировые игроки конкурируют за контроль над маршрутами и ресурсами, в то время как изменение климата ускоряет необратимые преобразования

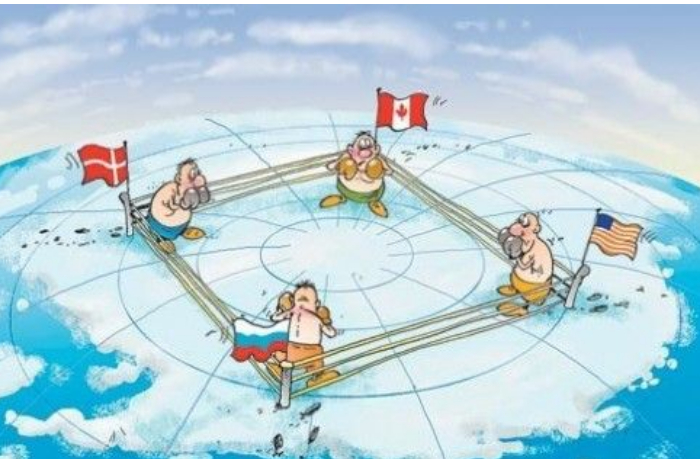

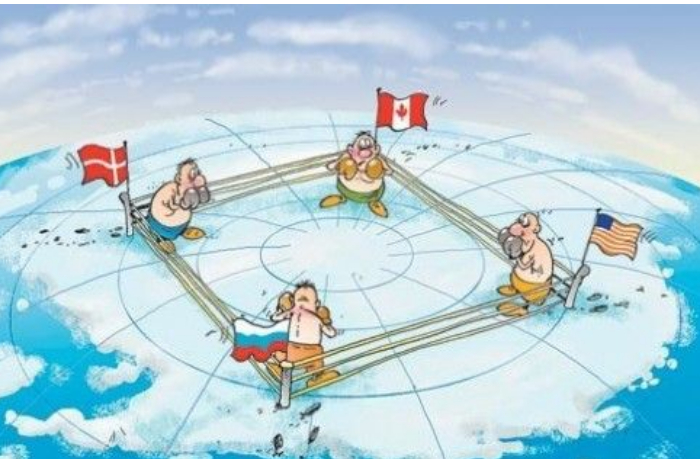

Арктика, долгое время считавшаяся отдаленной и пустынной землей, становится репрезентативным микрокосмом всех основных геостратегических тенденций нашего времени. Возобновившаяся конкуренция за Арктику отражает всю динамику современного мира: стремление России к самоутверждению, новая фаза развития Соединенных Штатов под лозунгом MAGA (Сделаем Америку снова великой), уменьшение влияния Европы и растущий геостратегический вес Китая — и все это на фоне экзистенциальной угрозы климатической нестабильности. Во многих отношениях Арктика является отражением линий разлома современной мировой политики.

Одним из наиболее ярких аспектов борьбы за Арктику является растущие устремления России и ее решимость утвердить свою мощь. Москва вложила значительные средства в военные объекты, атомные ледоколы и инфраструктуру, призванную контролировать Северо-Восточный проход (Северный морской путь, СМП) — коридор, который вскоре сможет составить конкуренцию традиционным мировым судоходным путям. Арктика, богатая нефтью, газом и стратегическими полезными ископаемыми, залегающими под вечной мерзлотой, является ареной, где Россия готова бросить вызов доминированию Запада.

Помимо России и США, Китай также расширил свои арктические амбиции, объявив себя «почти арктическим государством». Инвестируя в глубоководные порты, современные ледостойкие суда и экономические партнерства, Пекин стремится обеспечить себе стабильное место в управлении Арктикой и добыче ресурсов. Эти шаги являются частью общей стратегии Китая по обеспечению доступа к важнейшим минералам и энергетическим ресурсам по всему миру, бросая вызов традиционному контролю арктических держав над регионом.

Соединенные Штаты отреагировали повышенным вниманием к проблемам Арктики, что обусловлено как стратегическими проблемами, так и растущим пониманием поставленного на карту экономического потенциала. При администрации Трампа этот акцент приобрел открыто конфронтационный оттенок, причем не только по отношению к России, но и к традиционным союзникам, таким как Канада и Дания. Трамп открыто поставил под сомнение роль НАТО в Арктике, оспорил территориальные претензии Канады и даже предложил купить Гренландию у Дании — перспектива, которая вызвала дрожь у европейских оборонных стратегов. Это смелое заявление Трампа ясно дало понять, что США не отказались от своих амбиций.

Однако даже несмотря на то, что Вашингтон стремится утвердить свои позиции в арктической геополитике, десятилетия деиндустриализации ограничивают способность Америки оказывать влияние в регионе. Соединенные Штаты, некогда являвшиеся мировым лидером в судостроении, больше не могут производить тяжелые ледоколы без привлечения иностранных поставщиков и вынуждены полагаться на стареющий флот, уступающий по своим характеристикам российским атомным судам. Сокращение внутреннего производства стали и специализированного инженерного потенциала еще больше подорвало способность страны поддерживать операции в Арктике, заставив военных планировщиков с трудом адаптировать стареющую инфраструктуру к современным стратегическим потребностям. В мире, где сила измеряется устойчивостью к льду и холоду, промышленный спад Америки не позволяет ей идти в ногу со своими конкурентами.

Тем временем исследователи бьют тревогу по поводу потенциальных последствий быстрого потепления Арктики. Таяние льда не только ускоряет изменение климата, но и грозит вызвать ряд экстремальных погодных явлений, последствия которых будут ощущаться далеко за пределами Арктики. Без отражающего ледяного щита темный океан поглощает тепло, словно черное зеркало, еще больше ускоряя потепление и дестабилизируя струйное течение — очень быстрый поток воздуха в верхней тропосфере, который регулирует климат, влияя на погодные условия и перемещение штормов. Затем арктический воздух может с силой устремиться на юг, превращая Техас зимой в покрытую льдом пустыню, а Средний Запад — в невыносимую летнюю жару. Некоторые климатические модели предполагают, что сезон ураганов в Атлантике, усиленный этими изменениями, начнет генерировать более медленные штормы, набирающие силу над неестественно теплыми водами, а затем обрушиваясь на прибрежные города проливными дождями. Иными словами, Арктика меняется, и хаос, который создают эти изменения, не останется за пределами Полюса.

Еще одним недооцененным аспектом нарушенной Арктики является растущая напряженность между суверенитетом местных сообществ и интересами различных государств. Коренные общины от Канады до Гренландии сталкиваются с растущим давлением со стороны правительств и компаний, стремящихся эксплуатировать ресурсы Арктики. Стремление к экономическому развитию часто вступает в противоречие с правами местных сообществ, с законным интересом сохранения их культуры и защиты окружающей среды. Древние охотничьи угодья, когда-то покрытые нетронутой травой, теперь несут на себе следы бульдозеров, расчищавших дороги к нефтяным вышкам. Рыболовные воды, которые обеспечивали пропитанием целые поколения, теперь замутнены илом и загрязнены в результате промышленной экспансии. В то время как правительства стремятся заявить права на ресурсы Арктики, коренные общины рассматриваются как второстепенные игроки, а не как законные заинтересованные стороны на землях, на которых они жили в течение многих поколений и которые теперь продаются с аукциона тому, кто заплатит самую высокую цену.

Арктика больше не является изолированной, замерзшей территорией, а представляет собой динамичную геополитическую арену, где великие державы мира соревнуются за влияние, ресурсы и безопасность. Растущая стратегическая значимость региона отражает более широкие глобальные конфликты: между напористыми авторитарными государствами и либеральными демократиями, между экономической эксплуатацией и защитой окружающей среды, между сотрудничеством и раздробленностью. По мере таяния льдов значение Арктики будет только возрастать.

В связи с надвигающимися новыми геополитическими вызовами в Арктике президент США Дональд Трамп официально объявил о расширении бурения на Аляске и возобновлении проекта строительства мегагазопровода протяженностью 800 миль. Он сказал, что это будет «один из крупнейших трубопроводов в мире», стоимостью 44 миллиарда долларов, который начнет работу в 2031 году и будет транспортировать 3,3 миллиарда кубометров газа в день с Северного склона в местные сообщества и на экспортный терминал СПГ к югу от Анкориджа. Тайвань, который полностью полагается на импорт для удовлетворения своего спроса на газ (и является крупнейшим в мире производителем полупроводников), уже заявил о намерениях присоединиться к проекту. Интерес проявили также Южная Корея, Япония и Филиппины. Трамп хочет открыть новые пути в Азию и инвестировать в стратегический форпост — Арктику. В этом контексте Гренландия представляет собой важнейшую часть.

Со времен Второй мировой войны на острове уже находится крупная военная база США — космическая база Питуффик (ранее известная как авиабаза Туле), являющаяся оплотом противоракетной обороны и радиолокационного наблюдения. Самый короткий маршрут для российских ракет или самолетов в США (и наоборот) проходит прямо над Северным Ледовитым океаном, который также патрулируется многочисленными подводными лодками. По данным Арктического института, в последние годы Москва и Пекин усилили свое военное присутствие в этом регионе. Россия вновь открыла и модернизировала свои крупные базы и аэродромы, которые были почти заброшены, а Китай вкладывает значительные средства в полярные исследования и разведку. И если амбиции Трампа в отношении Гренландии казались абсурдными («Если хотите, вам будут рады в Штатах»), то министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил в январе прошлого года, что он «готов обсуждать с Вашингтоном его законные интересы в регионе, где Россия вооружается, а Китай демонстрирует растущее присутствие».

Гренландия находится в центре интересов великих держав, и Америка не намерена оставаться в стороне. Трамп попал в точку: тот, кто будет контролировать Арктику, будет обладать одним из ключей к будущему.

Арктику можно назвать «ледяной экономикой». Еще в 2019 году администрация Трампа выдвинула идею покупки Гренландии, что стало сигналом о возобновлении стратегического интереса к Арктике. Сегодня экономические и военные маневры в Арктике и Антарктике отражают меняющийся международный контекст, усиливающийся изменением климата и доступом к новым ресурсам. Еще большую актуальность эти замерзшие просторы приобретают благодаря новым факторам: наличию критически важных полезных ископаемых, дефицитных во многих частях мира, и возможности использования сурового климата для размещения энергоемкой цифровой инфраструктуры. Современные центры обработки данных и вычислительные системы с искусственным интеллектом требуют естественной холодной среды и большого количества воды для охлаждения, что делает полярные регионы все более популярным вариантом. В этом сценарии Арктика и Антарктида уже не просто отдаленные территории, а стратегические центры новых рубежей энергетики, технологий и глобальной конкуренции.

С юридической точки зрения Антарктида не находится под суверенитетом какого-либо государства. Фактически, в 1959 году Вашингтонский договор пресек национальные претензии на корню и превратил его в крупную международную научную лабораторию. Первыми подписали Конвенцию 12 стран, но сегодня их число превысило 50. Конкретный пример — Италия, которая в 1987 году стала консультативным членом Антарктического совета и ежегодно проводит миссии с участием более 300 экспертов и ученых (CNR, ENEA, University) на двух логистических базах: станции Марио Дзуккелли и станции Конкордия (совместно с Францией). По крайней мере 44 из других представленных стран делают то же самое (в зависимости от доступных экономических и структурных возможностей). Вашингтонский договор и давнее наличие научных баз и сотрудничество между научными сообществами с самого начала положили конец территориальным спорам, имевшим место ранее, особенно между соседними странами, такими как Аргентина, Австралия, Чили и Новая Зеландия, и странами, участвовавшими в исследованиях, такими как Франция, Великобритания и Норвегия. Договор также предусматривает запрет на военные испытания, экономическую эксплуатацию и добычу полезных ископаемых на значительной части замерзшей территории.

В отличие от Антарктиды, Арктика не является объектом международного договора, определяющего ее статус. Район включает сушу, территориальные воды и значительную часть открытого моря. Вся суша и территориальные воды принадлежат одному из пяти прибрежных государств региона: Канаде, Норвегии, России, Дании (через Гренландию) и США. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) устанавливает, что эти пять стран осуществляют суверенные права на природные ресурсы в пределах своих исключительных экономических зон (ИЭЗ), которые простираются на расстояние до 200 морских миль (около 370 км) от их побережий. За этой границей воды Северного Ледовитого океана попадают в категорию открытого моря, где действует принцип свободы судоходства и регулируемой эксплуатации ресурсов.

В этом контексте растущая конкуренция за контроль над ресурсами и судоходными путями делает управление Арктикой центральным вопросом в глобальной геополитической динамике.

Эмиль РАСУЛОВ

Арктика, долгое время считавшаяся отдаленной и пустынной землей, становится репрезентативным микрокосмом всех основных геостратегических тенденций нашего времени. Возобновившаяся конкуренция за Арктику отражает всю динамику современного мира: стремление России к самоутверждению, новая фаза развития Соединенных Штатов под лозунгом MAGA (Сделаем Америку снова великой), уменьшение влияния Европы и растущий геостратегический вес Китая — и все это на фоне экзистенциальной угрозы климатической нестабильности. Во многих отношениях Арктика является отражением линий разлома современной мировой политики.

Одним из наиболее ярких аспектов борьбы за Арктику является растущие устремления России и ее решимость утвердить свою мощь. Москва вложила значительные средства в военные объекты, атомные ледоколы и инфраструктуру, призванную контролировать Северо-Восточный проход (Северный морской путь, СМП) — коридор, который вскоре сможет составить конкуренцию традиционным мировым судоходным путям. Арктика, богатая нефтью, газом и стратегическими полезными ископаемыми, залегающими под вечной мерзлотой, является ареной, где Россия готова бросить вызов доминированию Запада.

Помимо России и США, Китай также расширил свои арктические амбиции, объявив себя «почти арктическим государством». Инвестируя в глубоководные порты, современные ледостойкие суда и экономические партнерства, Пекин стремится обеспечить себе стабильное место в управлении Арктикой и добыче ресурсов. Эти шаги являются частью общей стратегии Китая по обеспечению доступа к важнейшим минералам и энергетическим ресурсам по всему миру, бросая вызов традиционному контролю арктических держав над регионом.

Соединенные Штаты отреагировали повышенным вниманием к проблемам Арктики, что обусловлено как стратегическими проблемами, так и растущим пониманием поставленного на карту экономического потенциала. При администрации Трампа этот акцент приобрел открыто конфронтационный оттенок, причем не только по отношению к России, но и к традиционным союзникам, таким как Канада и Дания. Трамп открыто поставил под сомнение роль НАТО в Арктике, оспорил территориальные претензии Канады и даже предложил купить Гренландию у Дании — перспектива, которая вызвала дрожь у европейских оборонных стратегов. Это смелое заявление Трампа ясно дало понять, что США не отказались от своих амбиций.

Однако даже несмотря на то, что Вашингтон стремится утвердить свои позиции в арктической геополитике, десятилетия деиндустриализации ограничивают способность Америки оказывать влияние в регионе. Соединенные Штаты, некогда являвшиеся мировым лидером в судостроении, больше не могут производить тяжелые ледоколы без привлечения иностранных поставщиков и вынуждены полагаться на стареющий флот, уступающий по своим характеристикам российским атомным судам. Сокращение внутреннего производства стали и специализированного инженерного потенциала еще больше подорвало способность страны поддерживать операции в Арктике, заставив военных планировщиков с трудом адаптировать стареющую инфраструктуру к современным стратегическим потребностям. В мире, где сила измеряется устойчивостью к льду и холоду, промышленный спад Америки не позволяет ей идти в ногу со своими конкурентами.

Тем временем исследователи бьют тревогу по поводу потенциальных последствий быстрого потепления Арктики. Таяние льда не только ускоряет изменение климата, но и грозит вызвать ряд экстремальных погодных явлений, последствия которых будут ощущаться далеко за пределами Арктики. Без отражающего ледяного щита темный океан поглощает тепло, словно черное зеркало, еще больше ускоряя потепление и дестабилизируя струйное течение — очень быстрый поток воздуха в верхней тропосфере, который регулирует климат, влияя на погодные условия и перемещение штормов. Затем арктический воздух может с силой устремиться на юг, превращая Техас зимой в покрытую льдом пустыню, а Средний Запад — в невыносимую летнюю жару. Некоторые климатические модели предполагают, что сезон ураганов в Атлантике, усиленный этими изменениями, начнет генерировать более медленные штормы, набирающие силу над неестественно теплыми водами, а затем обрушиваясь на прибрежные города проливными дождями. Иными словами, Арктика меняется, и хаос, который создают эти изменения, не останется за пределами Полюса.

Еще одним недооцененным аспектом нарушенной Арктики является растущая напряженность между суверенитетом местных сообществ и интересами различных государств. Коренные общины от Канады до Гренландии сталкиваются с растущим давлением со стороны правительств и компаний, стремящихся эксплуатировать ресурсы Арктики. Стремление к экономическому развитию часто вступает в противоречие с правами местных сообществ, с законным интересом сохранения их культуры и защиты окружающей среды. Древние охотничьи угодья, когда-то покрытые нетронутой травой, теперь несут на себе следы бульдозеров, расчищавших дороги к нефтяным вышкам. Рыболовные воды, которые обеспечивали пропитанием целые поколения, теперь замутнены илом и загрязнены в результате промышленной экспансии. В то время как правительства стремятся заявить права на ресурсы Арктики, коренные общины рассматриваются как второстепенные игроки, а не как законные заинтересованные стороны на землях, на которых они жили в течение многих поколений и которые теперь продаются с аукциона тому, кто заплатит самую высокую цену.

Арктика больше не является изолированной, замерзшей территорией, а представляет собой динамичную геополитическую арену, где великие державы мира соревнуются за влияние, ресурсы и безопасность. Растущая стратегическая значимость региона отражает более широкие глобальные конфликты: между напористыми авторитарными государствами и либеральными демократиями, между экономической эксплуатацией и защитой окружающей среды, между сотрудничеством и раздробленностью. По мере таяния льдов значение Арктики будет только возрастать.

В связи с надвигающимися новыми геополитическими вызовами в Арктике президент США Дональд Трамп официально объявил о расширении бурения на Аляске и возобновлении проекта строительства мегагазопровода протяженностью 800 миль. Он сказал, что это будет «один из крупнейших трубопроводов в мире», стоимостью 44 миллиарда долларов, который начнет работу в 2031 году и будет транспортировать 3,3 миллиарда кубометров газа в день с Северного склона в местные сообщества и на экспортный терминал СПГ к югу от Анкориджа. Тайвань, который полностью полагается на импорт для удовлетворения своего спроса на газ (и является крупнейшим в мире производителем полупроводников), уже заявил о намерениях присоединиться к проекту. Интерес проявили также Южная Корея, Япония и Филиппины. Трамп хочет открыть новые пути в Азию и инвестировать в стратегический форпост — Арктику. В этом контексте Гренландия представляет собой важнейшую часть.

Со времен Второй мировой войны на острове уже находится крупная военная база США — космическая база Питуффик (ранее известная как авиабаза Туле), являющаяся оплотом противоракетной обороны и радиолокационного наблюдения. Самый короткий маршрут для российских ракет или самолетов в США (и наоборот) проходит прямо над Северным Ледовитым океаном, который также патрулируется многочисленными подводными лодками. По данным Арктического института, в последние годы Москва и Пекин усилили свое военное присутствие в этом регионе. Россия вновь открыла и модернизировала свои крупные базы и аэродромы, которые были почти заброшены, а Китай вкладывает значительные средства в полярные исследования и разведку. И если амбиции Трампа в отношении Гренландии казались абсурдными («Если хотите, вам будут рады в Штатах»), то министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил в январе прошлого года, что он «готов обсуждать с Вашингтоном его законные интересы в регионе, где Россия вооружается, а Китай демонстрирует растущее присутствие».

Гренландия находится в центре интересов великих держав, и Америка не намерена оставаться в стороне. Трамп попал в точку: тот, кто будет контролировать Арктику, будет обладать одним из ключей к будущему.

Арктику можно назвать «ледяной экономикой». Еще в 2019 году администрация Трампа выдвинула идею покупки Гренландии, что стало сигналом о возобновлении стратегического интереса к Арктике. Сегодня экономические и военные маневры в Арктике и Антарктике отражают меняющийся международный контекст, усиливающийся изменением климата и доступом к новым ресурсам. Еще большую актуальность эти замерзшие просторы приобретают благодаря новым факторам: наличию критически важных полезных ископаемых, дефицитных во многих частях мира, и возможности использования сурового климата для размещения энергоемкой цифровой инфраструктуры. Современные центры обработки данных и вычислительные системы с искусственным интеллектом требуют естественной холодной среды и большого количества воды для охлаждения, что делает полярные регионы все более популярным вариантом. В этом сценарии Арктика и Антарктида уже не просто отдаленные территории, а стратегические центры новых рубежей энергетики, технологий и глобальной конкуренции.

С юридической точки зрения Антарктида не находится под суверенитетом какого-либо государства. Фактически, в 1959 году Вашингтонский договор пресек национальные претензии на корню и превратил его в крупную международную научную лабораторию. Первыми подписали Конвенцию 12 стран, но сегодня их число превысило 50. Конкретный пример — Италия, которая в 1987 году стала консультативным членом Антарктического совета и ежегодно проводит миссии с участием более 300 экспертов и ученых (CNR, ENEA, University) на двух логистических базах: станции Марио Дзуккелли и станции Конкордия (совместно с Францией). По крайней мере 44 из других представленных стран делают то же самое (в зависимости от доступных экономических и структурных возможностей). Вашингтонский договор и давнее наличие научных баз и сотрудничество между научными сообществами с самого начала положили конец территориальным спорам, имевшим место ранее, особенно между соседними странами, такими как Аргентина, Австралия, Чили и Новая Зеландия, и странами, участвовавшими в исследованиях, такими как Франция, Великобритания и Норвегия. Договор также предусматривает запрет на военные испытания, экономическую эксплуатацию и добычу полезных ископаемых на значительной части замерзшей территории.

В отличие от Антарктиды, Арктика не является объектом международного договора, определяющего ее статус. Район включает сушу, территориальные воды и значительную часть открытого моря. Вся суша и территориальные воды принадлежат одному из пяти прибрежных государств региона: Канаде, Норвегии, России, Дании (через Гренландию) и США. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) устанавливает, что эти пять стран осуществляют суверенные права на природные ресурсы в пределах своих исключительных экономических зон (ИЭЗ), которые простираются на расстояние до 200 морских миль (около 370 км) от их побережий. За этой границей воды Северного Ледовитого океана попадают в категорию открытого моря, где действует принцип свободы судоходства и регулируемой эксплуатации ресурсов.

В этом контексте растущая конкуренция за контроль над ресурсами и судоходными путями делает управление Арктикой центральным вопросом в глобальной геополитической динамике.

Эмиль РАСУЛОВ